페이지 정보

김정환 - 고요한 침묵 속에서 (2025.08.26 ~09.10)

본문

김정환 - 고요한 침묵 속에서

(2025.08.26 ~09.10)

전시 개요

화가 김정환의 개인전 《고요한 침묵 속에서》는 먹과 여백, 흑과 백의 대비를 통해 존재와 비존재의 경계를 탐구하는 자리이다. 작가가 오랫동안 천착해온 ‘묵음(默吟) — 말 없는 시, 보이지 않는 언어’라는 개념은 이번 전시에서 더욱 심화되어 드러난다. 화면을 가득 메우는 검은 먹은 단순한 어둠이 아니라 존재의 심연과 시간의 침윤을 담고 있으며, 흰 여백은 공허가 아닌 불교적 ‘공(空)’의 충만으로서 ‘비워짐으로써 채워지는 세계’를 상징한다.

김정환의 작품은 서예적 전통과 수행적 과정을 바탕으로 하면서도, 이를 현대 회화의 언어로 확장시킨다. 붓의 획과 먹의 번짐, 반복되는 수작업의 층위는 단순한 형상 너머에 숨어 있는 사유와 감각의 공간을 열어준다. 그 속에서 관객은 ‘침묵’이 단절이 아닌 울림의 형식임을 깨닫게 되고, 유(有)와 무(無), 빛과 어둠, 형과 무형이 맞닿는 철학적 긴장을 체험한다.

이번 전시는 소란한 시대에 맞서는 침묵의 미학을 제시한다. 말하지 않음으로써 더 많은 것을 전하는 화면은 관객을 고요 속의 울림으로 초대하며, 단순한 시각적 경험을 넘어 존재와 시간에 대한 성찰로 이끈다.

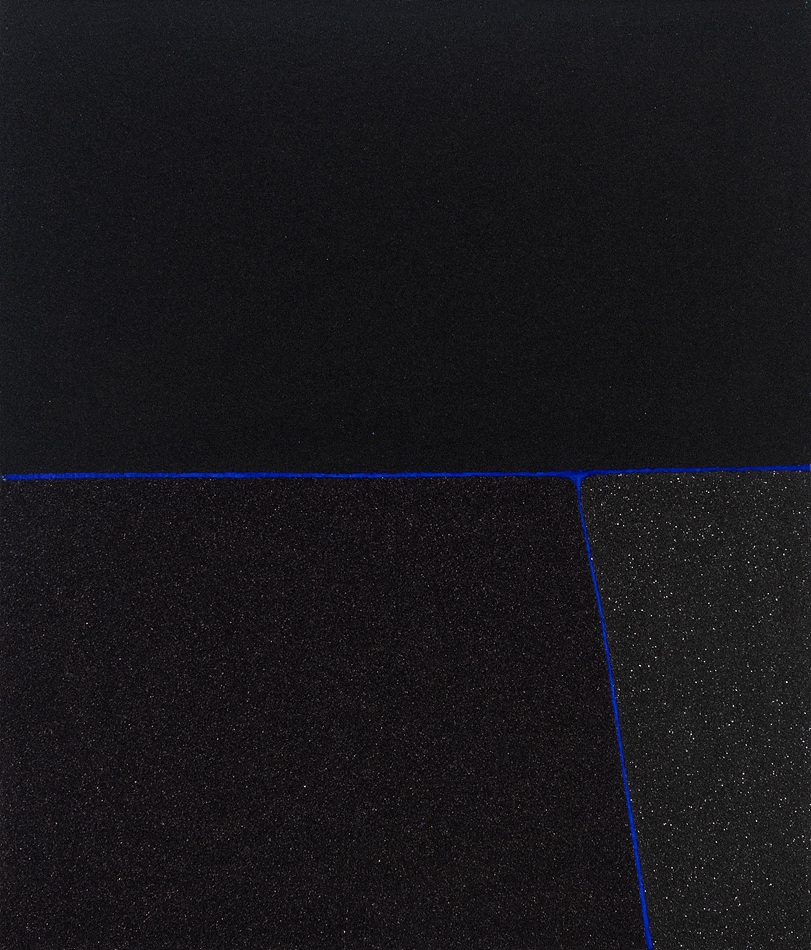

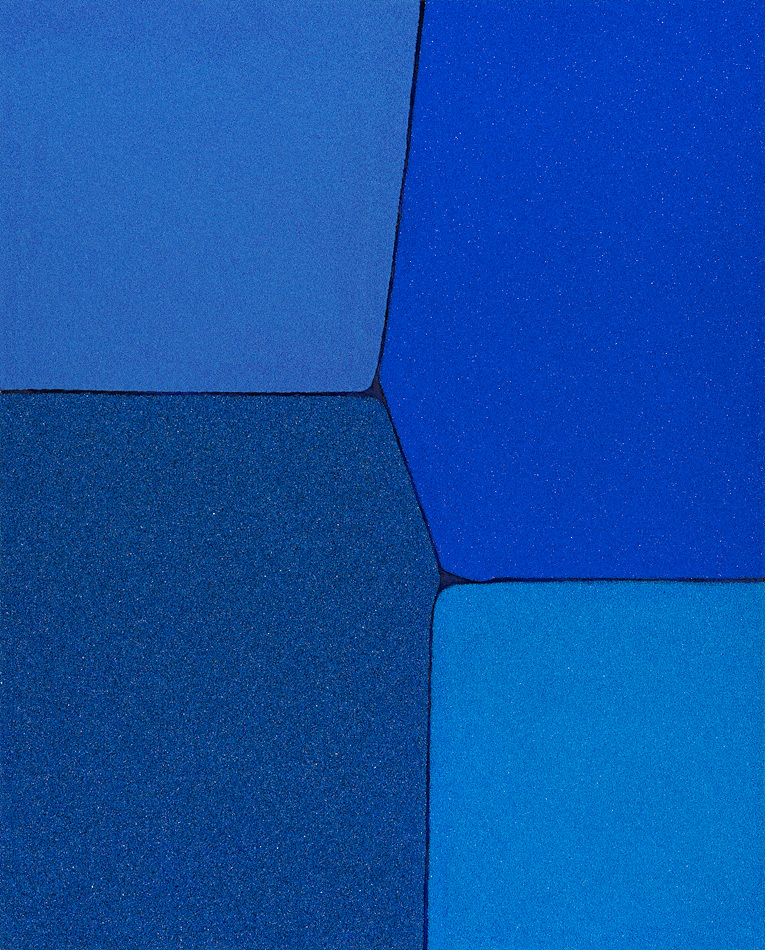

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-01, acrylic and silica sand mounted on linen, 117 x 91cm, 2025

음(默吟), 말 없는 시(詩) 보이지 않는 언어(言語)

홍경한(미술평론가)

1.

작가 김정환의 회화를 관통하는 핵심 개념은 ‘묵음(默吟)’이다. 일반적으로 ‘소리 없이 시(詩)를 읊는다’는 의미를 가지며, 겉보기에 고요하지만 내면에서 울리는 감응(resonance), 발음되지 아니하는 소리인 ‘묵음’(默音)을 내포한다. 음성을 동반하지 않는 언어적 행위를 뜻하면서도 가시화되지 않는 ‘침묵’(沈默)을 시각적으로 발현하려는 조형적 의지와 맞물려 있다.

물론 여기서 우리는 ‘묵음’과 ‘침묵’ 사이의 미묘한 구분에 주목할 필요가 있다. ‘묵음’이 표현의 방식을 지칭한다면, ‘침묵’은 존재론적(ontological) 차원에서 감정과 정신의 심연을 지시한다. 이러한 차이는 김정환의 작업 전반에 걸친 시간성과 존재의 깊이를 부여하는 핵심 토대가 된다.

예컨대 잠잠하다는 의미의 ‘묵’(默)은 유가(儒家)의 관점에선 군자의 덕목이자 지성의 절정이며, 노장(老莊) 철학에서는 음성과 문자로는 도달할 수 없는 ‘도’(道)의 경지에 이르는 수신(修身)의 방법이다. 불가(佛家)는 ‘묵언’(默言)을 번뇌를 비우는 실천으로 받아들인다. 따라서 김정환의 ‘묵음’은 사실상 동양사상의 내면화된 사유와 서구적 조형 언어가 접속하는 현대 회화의 가능지(可能地)로 기능한다.

작업실에서 마주한 그의 작업은 대체로 흑(黑)과 백(白)의 극명한 대비를 통해 감각적 긴장감을 형성하는 것이었다. 미로처럼 좁은, 온갖 책과 그림으로 가득한 공간에서 각자의 자리를 차지하고 있는 작업들은 서구 회화의 단순함이 엿보이면서도 그 이면에 자리한 동양적 사유의 밀도까지 엿보게 했다. 적어도 흑과 백의 작품들은 그랬다. 그것은 단지 색채의 대비만이 아니라, ‘유’(有)와 ‘무’(無)의 대립, 즉 철학적으론 ‘존재’와 ‘비존재’, ‘발화’와 ‘침묵’의 다층적인 긴장 관계를 엿보게 하는 것이었다.

그는 이들 작업의 바탕을 서예(書藝)로 꼽았다. 자신의 부친이 서재에서 ‘묵’(默)자를 써놓고 묵언수행을 하던 장면을 잊을 수 없다고 했으며, 지금도 작업실 한편에서 매일 아침 정신을 가다듬기 위해 붓(筆)으로 글씨를 쓴다고 덧댔다. 그래서였을까, 전통 서예에서 중시되는 ‘일획’(一劃)의 생명력(生命力)과 ‘기운생동’(氣韻生動)의 정신은 작가의 화면에서 추상적 형태와 단순화된 구조로 번역된다. 하지만 이를 차용이라 보긴 어렵다. 필자는 이를 붓과 먹(墨)이 한 화면 위에서 만들어내는 우연성과 즉흥성, 그리고 서정성을 작가 특유의 조형 체계 속에 재맥락화하는 창조적 전유라고 봤다..

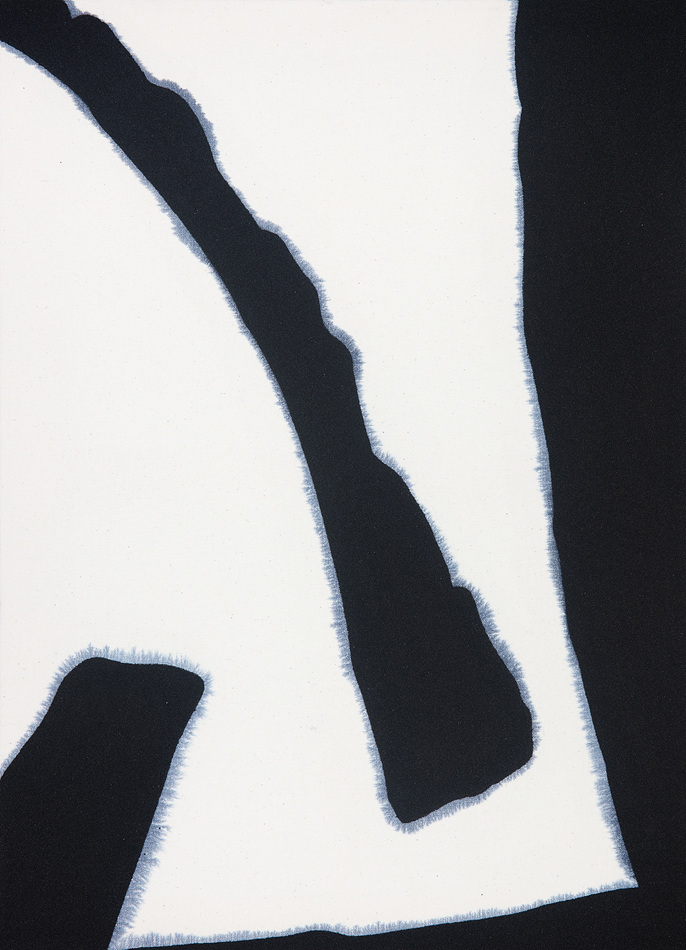

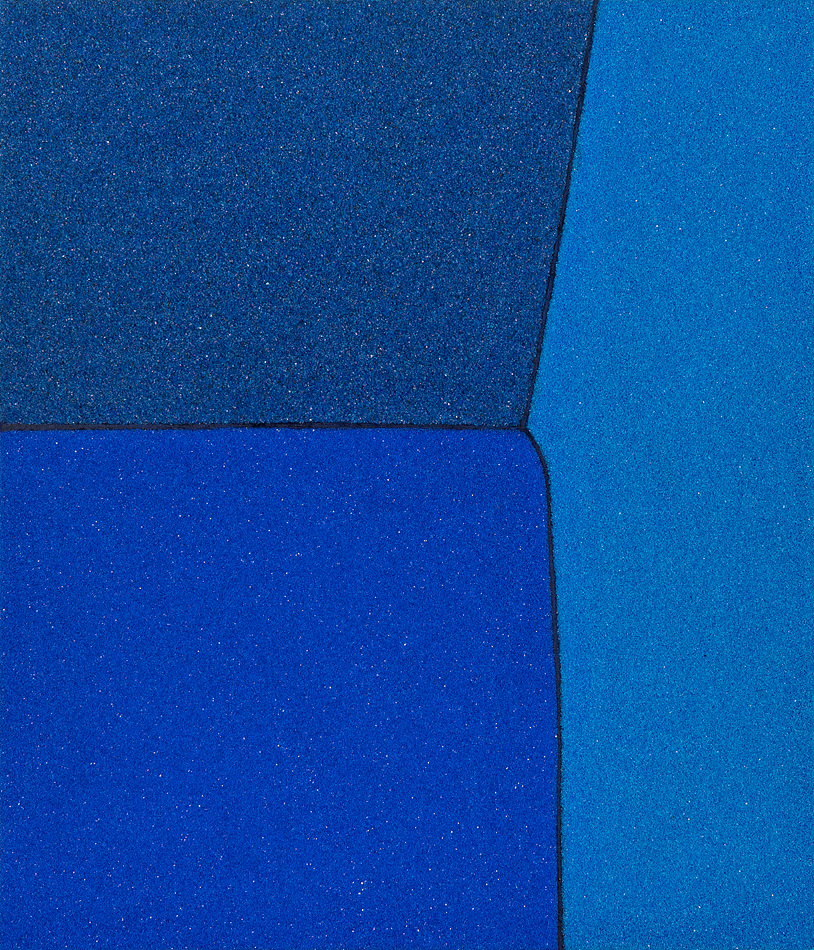

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-07, acrylic and silica sand mounted on linen, 162 x 130cm, 2025

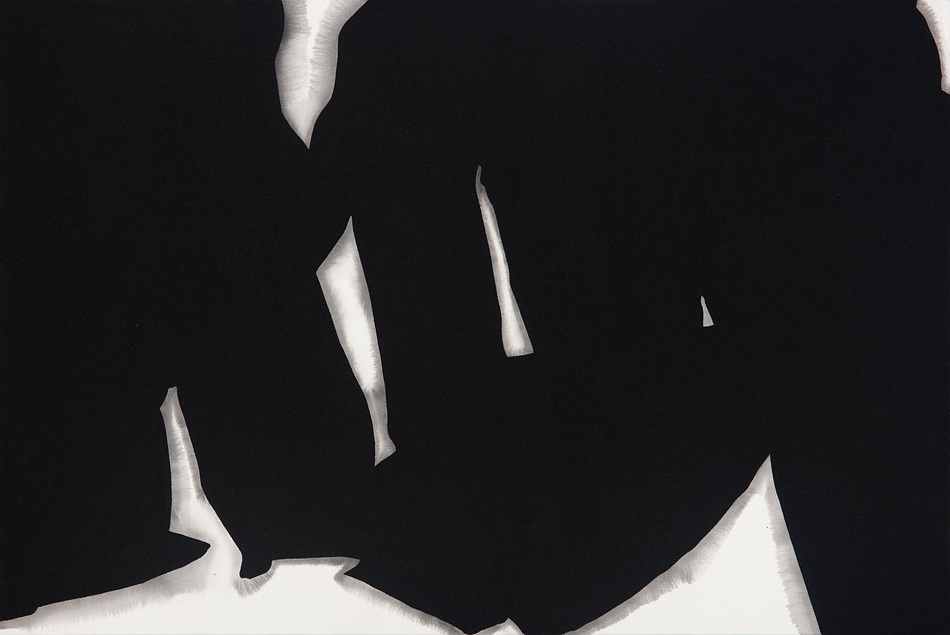

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-05, acrylic and silica sand mounted on linen, 97 x 146cm, 2025

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-13, acrylic and silica sand mounted on linen, 100 x 80cm, 2025

2.

그의 대표적인 시리즈인 <묵음>은 문자성과 회화성이 교차하는 독특한 시각적 경계에 있다. 화면에 단아하게 혹은 덤덤하게 놓인 흑색의 선(또는 면)은 색채를 넘어서 초월적 깊이의 상징으로 작동한다. 때론 도교(道敎)의 무극(無極), 곧 아직 태극(太極)으로 나아가지 않은 ‘무위자연’(無爲自然)의 상태와 상통한다. 어두움이 아니라 ‘형상 이전의 가능태’로서의 흑색이요, 침묵의 거리를 머금은 조형적 ‘허(void)’이다.

반면 때때로 넓은 면을 차지하는 백색은 여백이 아니라, 도가적 사유에서 말하는 허무(虛無)의 충만, 즉 ‘비워짐으로써 채워지는’ 상태를 가리킨다. 작가는 “검은색 이미지가 침묵을 표현하는 것 같지만, 침묵을 표현하는 것은 흰색의 여백이다”라고 말한다. 여기서 백색은 물리적 공백이라기보단 차라리 ‘공’(空)의 개념에 가깝다. 불교에서 공은 비존재가 아닌 무한한 가능성을 품은 존재의 또 다른 양태이며, 그의 화면 위 흰 여백은 바로 그 존재적, 수행적 시간과 조응하는 공간이라고 할 수 있다.

눈에 띄는 것은 검은색과 흰색이 교차하며 만드는 포지티브(positive)와 네거티브(negative) 의 상호작용으로, 작가의 의도와 무관하게 음양(陰陽) 사상과 직결된다. 이는 천지 만물의 모든 것을 이루며 서로 상반되는 두 가지 기운의 균형을 이루고 있다고 믿는 사상으로, 대립과 상보성, 상호의존성, 동적 균형을 특징으로 한다.

이는 그의 그림에서 잘 드러난다. 음과 양의 상극이 아닌 상생, 갈등이 아닌 조화로서의 대비는 화면의 정적인 균형(작가는 조형에 있어 이 부분에 심혈을 기울인다고 했다)을 넘어 역동적 관계로 형상화된다. 여기에 여백은 ‘검은 먹질’이 압도하는 사이 그것과 마주한 채 비어 있는 그 무엇이 아닌, 말하지 않음으로써 더 많은 것을 말하는 ‘묵’의 공간이자, 존재하지 않음으로써 존재의 의미를 반추시키는 메타 존재(超存在)가 된다.

3.

그의 작가노트와 인터뷰, 작업실에서 마주한 장면 등을 종합하면 그의 작품들은 앞서도 말했듯 서예의 기호적 표현을 베이스로 한다. 이것은 문자나 이미지의 혼합이 아닌, 의미가 시각적 형식으로의 ‘전이’(transference)를 가리킨다. 예를 들어 ‘마음 심(心)’과 같이, 형태 안에 철학을 내포한 한자는 김정환의 작업에 있어 ‘보이지 않는 것의 가시화’(visualization)에 가깝다. 다른 작업도 매한가지다. ‘형’(形)과 ‘무형(無形)’ 사이의 유동성은 그의 회화가 철학적 탐구의 장이자 감각과 사유가 교차하는 ‘경계지대’임을 시사한다.

그렇다면 작업 과정은 어떨까. 그냥 하얀 캔버스나 종이에 검은색으로 죽죽 그으면 되는 게 아닐까. 아니다. 외견상 단순해 보일 수도 있으나, 실상은 다단계적인 내적 사유의 흐름과 반복적 수작업을 동반해야할 만큼 치밀하다. 과거 글에서 박영택 미술평론가가 언급했듯, 김정환의 회화는 어떤 것이 ‘그려진 이미지’에 그치지 않고, 물성과 정신, 시간의 중첩을 매개로 하는 내면성과 연결된다.

이전의 평론과 작가의 설명을 종합하면 작업 과정은 이렇다. 우선 캔버스 위에 한지(韓紙)를 세 겹 이상 붙이는 작업을 통해 물리적 긴장감을 형성한다. 이는 엄밀히 말하자면 화면을 구성하기 위한 하부 작업이기도 하지만 동양 회화에서 ‘지(紙)-필(筆)-묵(墨)’의 삼위일체를 강조한 장전(裝箋)의 정신을 현대적으로 되살리는 행위라 할 수 있다. 여기에 그는 한 달 이상 삭힌 먹, 즉 ‘퇴묵’(退墨)을 통해 시간의 침윤을 거친다. 도가에서 말하는 ‘숙성’과 유사한 개념이라 보면 된다. 때문에 퇴묵은 착색의 도구인 것도 맞지만, 시간과 감정의 발효를 거친 정신적 재료라는 게 옳다.

이후 그는 붓을 잡고 획(劃)을 긋는다. 그 순간, 그 안에는 자연스럽게 작가의 호흡과 명상, 과거와 현재가 응축된다. 여기에 금강사(金剛砂)를 바인더와 함께 뿌린다. 재료적 실험이기도 하거니와 전통적인 불교 조각에서 ‘석가(釋迦)의 사리를 감싸는 사리탑’의 감각처럼, 고요하고 단단한 영적 구조물을 세우는 조형적 의례로도 해석할 수 있다.

금강사의 표면 위로 드러나는 조형 효과는 시각적 미감도 미감이지만, 무엇보다 감각의 층위를 확장한다. 돌가루의 질감은 조명(빛)에 따라 시시각각 다른 반사각을 만들어내며, 하나의 검은색이 아니라 무수한 검은색의 ‘스펙트럼(spectrum)’을 연출한다. 또한 검음은 더욱 검게, 그 심도를 헤아릴 수 없도록 만든다.

이처럼 작가의 회화는 보기보다 복잡한 과정을 밟는다. 먹을 이용한 번짐까지 더하면 그 과정은 더욱 길어진다. 하지만 그렇게 여러 단계를 거치면 하나의 작품이 태어나고 이는 평면성과 입체성의 경계를 허물며 동양 미학에서 말하는 ‘이중성의 조화’, 다시 말해 ‘현(顯)과 장(藏)’의 공존이 실현된다. 그러고 보니 비록 눈에 비치는 건 단순한 검은 선과 여백인데 화면 위에 존재하는 것이 곧 전부가 아님을 발견하게 되는 것도 그의 그림이 지닌 매력이지 싶다.

3.

먹의 번짐. 이 특별한 조형이 없다면 어땠을까. 아마 풍성함, 사유의 정도는 약하지 않았을까. 김정환은 물질 자체의 성격을 탐구하며, 그것의 한계를 실험하는 동시에 본질을 되묻는다. 그에게 있어서 먹은 그 자체로 익숙한 생명체이자, 번짐과 얼룩으로 응답하는 타자이다. 스승 하석 박원규에게서 “먹을 번지게 하지 않을 거라면 먹을 쓸 이유가 없다”는 교훈을 들었다는 그는, 그 말의 진의를 조형적 원리로 삼는다.

이때 먹의 번짐은 무위(無爲)의 상태, 즉 통제와 계획에서 벗어난 자연의 작용이며, 이는 장자(莊子)의 말처럼 ‘진정한 도(道)는 인위적이지 않다’는 대자연의 원리와 맞닿는다. 더불어 화면 위에 은은하게 퍼지는 먹은 작가의 의도를 벗어나듯 보이지만, 실상은 그와 세계, 재료와 시간, 손과 호흡이 일체가 된 순간의 미학이다.(위에서 언급한 시간성, 균형과도 밀접하다)

먹의 번짐은 그의 작업에서 주목할 또 하나의 요소인 서정성을 불러온다. 김정환은 자신의 작업이 시(詩)를 그리는 행위에 가깝다고 말한다. 즉, 그는 회화적 요소를 통해 언어화되지 않은 감정과 사유를 표현하는데, 이는 동양 회화 전통에서 중시되던 ‘시서화일체’(詩書畵一體)의 현대적 재현이라 할 수 있다. 먹의 번짐이 생성하는 예기치 않음, 원치 않았던 형태의 어긋남 등은 그에게 있어 ‘삶의 우연과 무상’을 직시하는 철학적 통찰로 연결된다. 이는 불교적 관점에서 말하는 제행무상(諸行無常)의 시각화이며, 미의식 자체를 순응과 수용으로 전환하는 태도이다.

그가 제공한 자료에 등장하는 파블로 네루다(Pablo Neruda)의 “잉크보다 삶의 핏물에 가까이 갈 것”이라는 문장은, 김정환이 추구하는 예술의 지향을 정교하게 압축한다. 작가는 그림을 삶의 파편처럼 다루며, 그것을 붓질이라는 물리적 행위로 형상화한다. 때문에 침묵의 미학은 발화의 중단이 아니라, 내면의 소리, 존재의 진동을 감각적으로 끌어올리는 과정이다. 특히 조르주 바타유(Georges Bataille)의 “침묵은 모든 말 가운데 가장 시적이며, 죽음의 징표이기 때문에 가장 깊다.”는 말의 인용은 김정환의 작품이 형식성을 넘어서 존재론의 극한을 다룬다는 점을 명확히 한다.

그의 작업은 근현대 서구에서 시도된 모노크롬(monochrome) 회화나 미니멀리즘(minimalism)의 탐구와도 유사하다. 누군가는 동양의 수묵화와 서구의 모노크롬 회화가 교차하는 지점에서 출발한다고도 여길 수 있다. 그렇게 보는 게 반드시 그릇된 건 아니다. 다만 김정환의 작업은 그것을 존재론적 차원으로 끌어올린다. 색만 해도 그렇다. 그에게 흑색과 흰색은 단지 색이 아니라, 공(空)과 무(無), 그리고 명상의 공간이며, 관조의 계기이다.

또한 서구의 미니멀리즘이 물성과 순수형식에 집중했다면, 김정환의 작업은 수행과 정신성, 침잠하나 격렬한 반응의 차원을 더한다. 검은 물질 속에 빛을 품고, 흰 여백 속에 사유를 새기는 이 이중 구조는 결국 동양의 ‘유(有)와 무(無), 생(生)과 멸(滅)’이라는 순환적 세계관을 감각적으로 구현하는 조형미학에 근거한다.

이 밖에도 그의 작업들은 프랑스의 추상화가인 피에르 술라주(Pierre Soulages)나, 미국 추상표현주의 화가 프란츠 클라인(Franz Kline), 애드 라인하르트(Ad Reinhardt)의 작업과 언뜻 닮아 있어 보이지만, 이들이 작품 완성의 순간성과 결과물에 집중한다면, 김정환은 시간성과 수행성을 위주로 하며, 공간 개념의 차이와 함께 동양적 사유와 전통적 재료를 통해 전혀 다른 정신적 차원을 탐구하고 있다는 점에서 근본적인 차별성을 갖는다.

4.

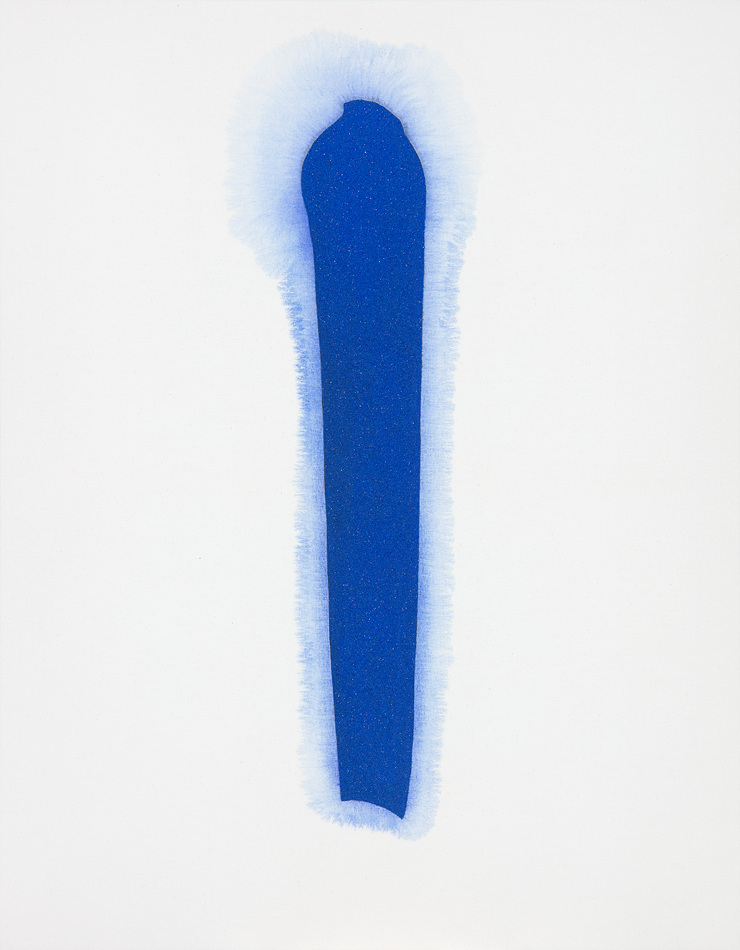

작가는 현재 푸른색이 화면 전체를 감싸는 작업을 이어가고 있다. 옛 돌담에서 착안한 것으로, 평면에 색의 단차를 둔 사선이 종횡하는 그림이다. 그러나 개인적으론 그의 흑백의 <묵음> 연작에 더욱 시선이 간다. 넓은 면을 차지하는 푸른 계열의 이 작업들은 상대적으로 계산적이고 인위적이라는 느낌이 있다. 고요 대신 이야기를, 기존의 <묵음> 연작에서 드러나던 자연스러움은 약화한 반면 수다스럽다.

물론 이는 필자만의 주관적 판단이고, 작가의 오랜 고민과 공들인 시간(한번 작업한 이후 다시 작업을 시행하기까지 약 8시간이 걸린단다)을 고려하면 이러한 평가는 자칫 아쉬울 수도 있겠으나, 기존의 <묵음> 연작과 대비됨은 부정할 수 없다.

그래도 ‘실험의 연장’이라는 점에선 현재의 작업이 곧 종국을 의미하진 않는다. 작가는 항상 도전해야 하며 실패를 거울삼아 새로움을 찾아나서야 한다. 지금의 푸른색 작업들도 그 일환일 수 있다. 중요한 건 그의 회화가 공간을 초월해 시간적 장으로 기능하는 방식이라는 점은 놓쳐서는 안 되며, 그 과정에서 필자와 같은 감상자는 시각적으로만이 아니라 촉각적, 감각적으로도 화면과 교감하게 된다는 것을 기억해야 한다는 데 있다.

특히 사회적 맥락에서의 의미도 간과하면 곤란하다. 예를 들어 김정환의 ‘묵음의 미학’은 전통의 형식적 재현을 벗어나 정신의 본질을 오늘의 감각으로 해석하려는 진지한 예술적 탐구이다. 소음과 과잉(過剩), 속도일변의 사회에서 침묵의 조형화는 작가 자신의 미학적 기획이기도 하거니와 존재론적, 수행적 저항의 형식이 된다는 점에서 특히 그렇다.

아무튼 그의 회화는 세계의 중심이 아닌 가장자리에 머물며, 그로부터 중심을 반추하게 만드는, 작가의 말처럼 말 없는 시(詩)이며 보이지 않는 언어이다. 이것이야말로 그의 작업의 핵심이다.■ 2025,7,28.

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-14, acrylic and silica sand mounted on linen, 100 x 80cm, 2025

묵음(黙吟 Poetry with Silence)25-08-09, acrylic and silica sand mounted on linen, 73 x 53cm, 2025

현묵(玄默, In Quiet Silence)25-06-16, acrylic and silica sand on korean paper

mounted on canvas, 53 x 45cm, 2025

명묵(明黙 Bright Silence)25-06-05, acrylic and silica sand mounted on linen, 117 x 91cm, 2025

현묵(玄默, In Quiet Silence)25-05-15, acrylic and silica sand on korean paper

mounted on canvas, 91 x 73cm, 2025

현묵(玄默, In Quiet Silence)25-05-15, acrylic and silica sand on korean paper

mounted on canvas, 91 x 73cm, 2025

김 정 환 (金 政 煥, Kim Jeonghwan)

홍익대학교 미술대학원 회화전공 졸업

개인전

2025 자기만의 침묵 My own Silence(갤러리 아트리에, 경기 광주)

2025 자기만의 침묵 My own Silence(영선갤러리, 수원)

2024 자기만의 침묵 My own Silence(오포미술관, 경기 광주)

2024 자기만의 침묵 My own Silence(갤러리MHK, 서울)

2023 자기만의 침묵 My own Silence(갤러리루하, 서울)

2019 묵음(黙吟) Poetry with Silence(갤러리체나콜로, 인천)

2018 묵음(黙吟) Poetry with Silence(갤러리기타노자카, 일본 고베)

2017 묵음(黙吟) Poetry with Silence(갤러리지오, 인천)

2016 묵음(黙吟) Poetry with Silence(백악미술관, 서울)

2015 기억의 날인 Signatures of the memory(KDS 문화갤러리, 서울)

2014 기억의 날인 Signatures of the memory(한전아트센터 갤러리, 서울)

2013 기억의 날인 Signatures of the memory(대안공간 눈, 수원)

2012 명묵(明默) Bright Silence(인사아트센터, 서울)

2008 존재의 성찰(백악미술관, 서울)

단체전 (250 여회)

2025 '일묵여뢰 2025년 이후 수묵서사국제교류전(一墨如雷2025後水墨書寫國際交流展)‘ (국립대만사범대학 덕군화랑, 타이베이)

'문수만-김정환 2인전' -관계와 비움(차갤러리, 서울)

영선갤러리 특별 기획전(영선갤러리, 수원)

화랑미술제-수원(심여화랑, 수원 컨벤션센터)

’파동‘-한일국제미술제(요코하마 시민미술관, 스미즈갤러리, 일본)

강암연묵회전(한국소리문화의전당, 전주)

2025 화랑미술제(심여화랑, 코엑스 서울)

'획: Stroke' 도널드 마티니, 권오봉, 박선기, 김정환 4인전 (디아컨템포러리, 서울)

2024 ‘삶의 경계에서’ 한일작가전, 아시안웨이 주관(인사아트센터, 서울)

세계서예전북비엔날레 서울 순회전(예술의전당 서울서예박물관, 서울)

<10F X 100F> 4인전(갤러리MHK, 서울)

제56회 강암연묵회전(한국소리문화의전당 갤러리, 전주)

Art Vancouver 2024(PHJ gallery, 벤쿠버컨벤션센터)

겸수회전(백악미술관)

김대중 대통령 탄생 100주년 기념 어록 서예전(한국소리문화의전당, 전주)

김대중 대통령 탄신 100주년 기념 ‘옥중편지 한글서예전’(전북예술회관, 전주)

‘기록-예술이 되다’(한국공예관, 청주)

‘공감’-제6회 아트레온 갤러리 소품전(아트레온갤러리, 서울)

2023 ‘공감’-제5회 아트레온 갤러리 소품전(아트레온갤러리, 서울)

세계서예전북비엔날레 (한국소리문화의전당, 전주)

‘환대의 식탁_마주하다’아트한갤러리 개관전(아트한갤러리, 수원)

겸수회전(백악미술관, 서울)

제55회 강암연묵회전(한국소리문화의전당 갤러리, 전주)

Focus New York Art Fair(뉴욕, 미국) 외 다수